Erano altri tempi, naturalmente, nella storia dell’impero americano. Nel ventennio fra il 1940 e il 1960 il finanziamento federale all’istruzione superiore era aumentato di cento volte, concentrandosi in tre grandi settori, e cioè il progresso tecnico-scientifico (per il 20%), la salute (per il 37%) e soprattutto la difesa (per il 40%). Fra il 1955 e il 1965 la quota di prodotto nazionale lordo che gli Stati Uniti destinavano alla ricerca era cresciuta dall’1% al 3%, e circa la metà dei fondi per la ricerca pura era andata alle università. Il lancio del primo sputnik sovietico nel 1958 aveva provocato uno shock e i fondi per la ricerca spaziale e per tutti i campi connessi e contigui e derivati cominciarono a giungere senza risparmio. Proprio nel 1958 il Congresso aveva approvato un National Defense Education Act che diceva tutto nel nome, e lo diceva bene nel testo:

«Affrontare la presente situazione di emergenza nel campo dell’istruzione richiede uno sforzo supplementare a tutti i livelli di governo. È perciò intendimento di questa legge fornire un aiuto cospicuo in varie forme agli individui, e agli stati e alle loro suddivisioni, al fine di assicurare manodopera qualificata di sufficiente qualità e quantità da soddisfare le esigenze di difesa nazionale degli Stati Uniti».

Tutto ciò concorse allo sviluppo all’università di massa, probabilmente proprio alla sua nascita nella forma in cui la conosciamo oggi. Fra il 1960 e il 1970 il bilancio annuale complessivo dell’istruzione superiore quasi triplicò, da 7 miliardi di dollari a 20 miliardi di dollari (di allora). Gli studenti, che erano 2 milioni nel 1939 e poco più di 3 milioni nel 1958, balzarono a 7 milioni alla fine degli anni Sessanta, più che raddoppiarono in un decennio. Da allora quasi la metà della popolazione americana di età compresa fra i 18 e i 21 anni proseguiva gli studi dopo la scuola secondaria. I figli della media e piccola borghesia affluirono nei moderni edifici in cemento armato, un po’ brutalisti, che invasero i campus delle università statali più vecchie, dominarono i nuovi campus urbani, si affiancarono agli edifici in mattoni rossi e edera delle università private più antiche. Il numero chiuso praticato dalle singole istituzioni fu superato con il loro moltiplicarsi in nuove università sorte in fretta per soddisfare la crescente domanda. Ci furono infine nuovi programmi federali che, ispirati dalla legislazione sui diritti civili, incalzati dai nuovi movimenti sociali, promossero politiche di affirmative action, facilitarono l’accesso al corpo studentesco e al corpo docente delle donne e dei gruppi meno privilegiati, delle minoranze razziali e etniche.

Sembrava insomma che potesse concretarsi la promessa democratica ottocentesca dell’istruzione, questa volta ai livelli più alti, come great equilizer, come terreno di eguaglianza di opportunità. La promessa era sostenuta da enormi finanziamenti pubblici che ovviamente non erano donazioni a fondo perduto, avevano fini e interessi specifici, indirizzavano la ricerca, ma anche plasmavano, a volte imponevano, criteri e obiettivi di ammissione e reclutamento che nel complesso erano molto generosi.

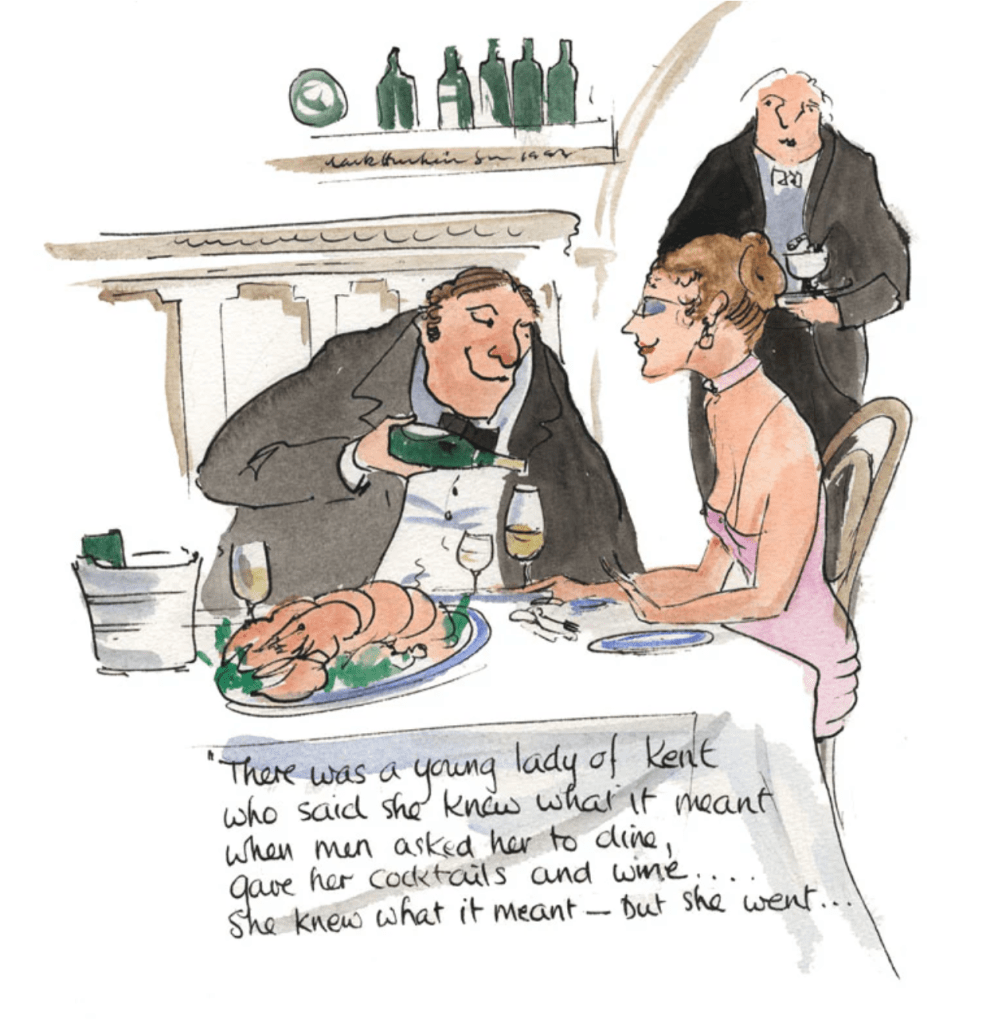

Tutto ciò aveva una ovvia implicazione, e cioè una maggiore capacità di influenza e quindi di più stretti controlli del governo federale sulle attività delle università. Una capacità che allora sembrava, ai più, positiva e inclusiva, buona con il cuore in mano, insomma liberale e progressista. Ma che avrebbe potuto avere altri risvolti, altri impatti problematici, magari diventare intrusione e arbitrio, strumento di ricatto, o provocare crisi di astinenza (chiudendo i rubinetti), qualora fossero cambiati i sentimenti a Washington, nelle stanze della governance nazionale. Era questo un timore già allora condiviso da Clark Kerr, il presidente della University of California, in una serie di conferenze a Harvard nell’aprile 1963. Le conferenze divennero un libretto molto diffuso e discusso, anche nei movimenti studenteschi di allora, anche in Italia. Kerr era contento degli aiuti federali (e che diamine, era a capo di un prestigioso, gigantesco e costoso sistema universitario pubblico come quello californiano, la sede di Berkeley sarebbe esplosa di lì a poco in una rivolta). Ma non poté fare a meno di riconoscere le conseguenze prevedibili, forse inevitabili, del ricevere denaro da certe fonti. E lo fece recitando al suo pubblico un poemetto, un limerick un po’ maschilista ai nostri occhi di appena ieri, ma non più a quelli di oggi.

C’era una giovane signora del Kent

che sapeva bene cosa voleva dire

quando gli uomini la invitavano a cena,

e le offrivano cocktail e vino.

Lo sapeva bene

ma ci andava lo stesso.

Commentò Clark Kerr: «Non sono certo se le università e i loro presidenti sapessero sempre cosa ciò voleva dire, ma una cosa è certa: ci andarono».

¶

Clark Kerr, The Uses of the University, Harvard University Press, 1963 (trad. it. A che serve l’università?, Armando, 1969). La discussione studentesca più nota è quella di Hal Draper, The Spirit of Clark Kerr, in Hal Draper, Berkeley. The New Student Revolt, Grove Press, 1965 (trad. it. La rivolta di Berkeley, Einaudi, 1966).

Categorie:Uncategorized