A fianco della mostra in corso a Palazzo Blu, a Pisa, Le avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of Art, ho partecipato il 29 febbraio a una conversazione sul “Collezionismo americano di inizio Novecento”. Mentre Thomas Clement Salomon ci ha guidato attraverso alcune delle grandi collezioni americane di oggi, ho raccontato il contesto storico degli Stati Uniti di fine Ottocento e inizio Novecento, il periodo in cui molte di esse si sono formate. A lui è toccata la poesia, a me la prosa. La domanda fondamentale a cui ho cercato di rispondere è da dove vengano i soldi che hanno consentito a quelle collezioni e ai musei che le ospitano di nascere e prosperare. Naturalmente la risposta teorica è semplice: i soldi vengono da chi ce li ha, e ne ha tanti. Vediamo in concreto chi – questa è una rielaborazione degli appunti.

C’è un racconto della scrittrice Edith Wharton che mi aiuta a entrare nell’argomento. E’ del 1924 ma è ambientato (con molto senno di poi) nella New York di metà Ottocento, nella Old New York, come titola la raccolta di quattro novelle di cui è parte. Il tema e l’ambiente sono ricorrenti nelle storie di Wharton: chi sale e chi scende nella buona società newyorkese, una società di classe e di casta: vecchi ricchi sulla difensiva e nuovi ricchi all’arrembaggio, Old Money e New Money, le “400 famiglie” della più antica aristocrazia cittadina (magari di discendenza olandese come i Roosevelt) assediate da industriali e finanzieri d’assalto,gente con un sacco di soldi che parla solo di soldi, che li esibisce costruendosi mansions sempre più sfarzose, che non conosce il galateo, che non sa stare a tavola ma che vuole sedercisi, con le buone o con le cattive. Il periodo è quello che gli americani chiamano Gilded Age, fra la fine della Guerra civile e la fine del secolo: l’età dorata, non d’oro ma fintamente tale, placcata d’oro, che in effetti nasconde avidità e corruzione. Il nome deriva dal romanzo satirico di Mark Twain e Charles Dudley Warner, The Gilded Age appunto, del 1873. Chi ha visto la serie televisiva con lo stesso nome sa di cosa sto parlando.

Bene, nella novella di Wharton False Dawn (falsa alba, falsa partenza) si racconta questo. Negli anni cinquanta dell’Ottocento, a New York, un giovanotto è mandato dal padre, un facoltoso mercante della vecchia guardia, a fare il classico grand tour europeo. Passerà due anni in Europa, in Inghilterra e soprattutto in Italia per curare la sua educazione. Avrà anche un compito specifico: comprare opere d’arte italiane, quadri, dipinti. Il vecchio vuole creare una collezione che gli dia lustro, vuole farsi una reputazione di patrono delle arti che resti dopo la sua morte. Le opere devono essere quelle dei maestri dell’arte italiana del Cinquecento e primo Seicento, i cosiddetti Old Masters, ben conosciuti fra gli intenditori newyorkesi, ritenuti adatti a ornare la casa e la reputazione di un signore della sua posizione sociale. Si fanno dei nomi dei maestri cercati o almeno desiderati (è roba costosa), Raffaello, Correggio, Giulio Romano, Guido Reni, i Carracci, Lo Spagnoletto, Carlo Dolci, altri.

Ma il figlio tradisce il padre. In Europa fa amicizia con giovani intellettuali che lo spingono a fare altri acquisti, artisti italiani mai sentiti nominare a New York. Di ritorno a casa, il padre si inviperisce, disapprova, lo disereda, poco dopo muore. Il figlio apre una galleria con le opere da lui acquistate, ma non piacciono a nessuno. Vive in povertà. E’ solo molto più tardi, al giro di secolo, ai primissimi del Novecento, quando tutti i membri della famiglia sono morti, che le cose cambiano. I quadri portati dall’Italia si rivelano capolavori dell’arte italiana pre Old Masters, pre-Raffaello, del Trecento e Quattrocento italiano, che nel frattempo sono stati riscoperti dalla critica internazionale. Formano, si dice nel racconto, “una delle più belle collezioni di Primitivi Italiani nel mondo”. Si fanno dei nomi, Giotto, Mantegna, Piero della Francesca. Si fanno i nomi di chi li ha scoperti, John Ruskin e altri, i Preraffaeliti insomma, ma senza che siano chiamati così.

I dipinti valgono una fortuna, fanno ricca l’ultima erede della collezione, quando finalmente la collezione viene sottratta alla polvere e gettata sul mercato. La storia si chiude con l’ironia di Wharton, che così fa dire a due conoscenti dell’erede stessa:

“Mi stai dicendo che non ne ha tenuto neanche uno?”

“Oh sì – sotto forma di perle e Rolls-Royce. E hai visto la nuova casa su Fifth Avenue?”

¶

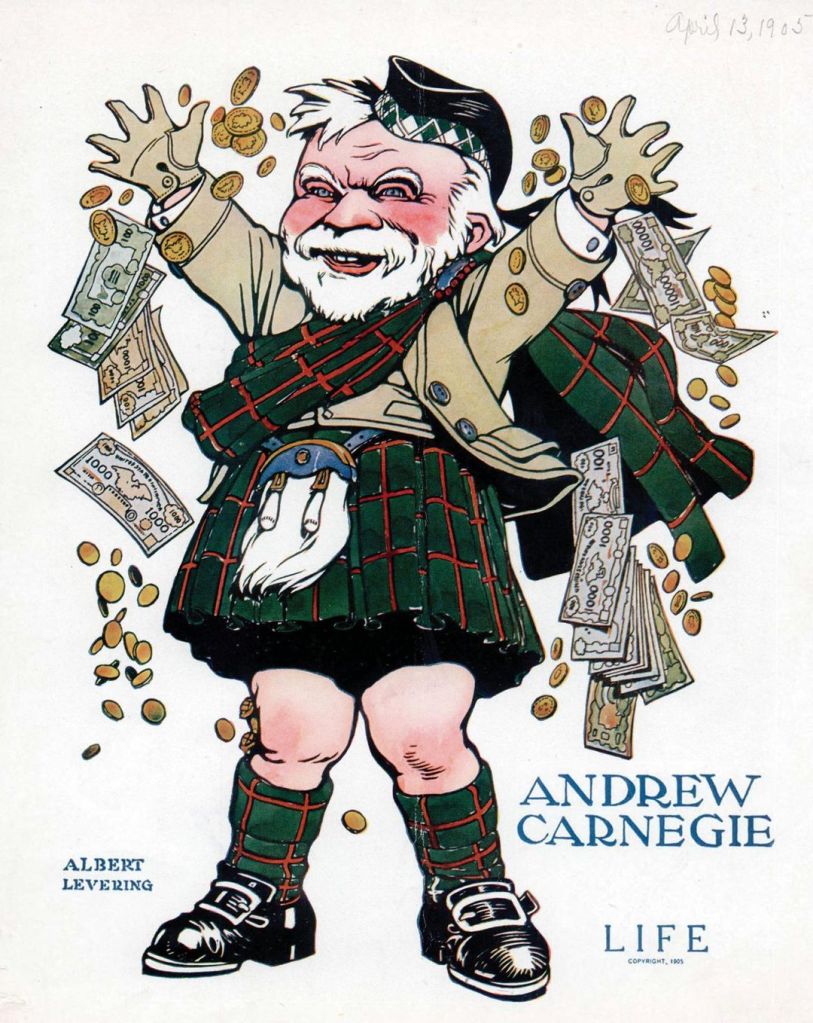

Intorno all’anno 1900, ad acquistare questi quadri sono personaggi diversi dal padre patriarca, vecchio stile e Old Money, della novella di Wharton. Sono piuttosto i nouveaux riches di cui ho detto, che di soldi ne hanno a palate e cominciano a guardare con occhi nuovi al mercato europeo dell’arte, non solo al mercato degli Old Masters ma soprattutto a quello dell’arte contemporanea, dell’arte del presente e del futuro, delle avanguardie artistiche. E ne diventano i nuovi collezionisti, mecenati e infine committenti. Nel 1895 c’è un signore di nome Andrew Carnegie che fonda a Pittsburgh, in Pennsylvania, un museo che oggi si chiama Carnegie Museum of Art, e che così ne descrive la missione: questo museo è dedicato a “the Old Masters of tomorrow”, non deve affidarsi alla fama riconosciuta del passato ma anticipare i tempi, il futuro.

Andrew Carnegie è uno dei padroni dell’acciaio negli Stati Uniti. Nel 1901 è al centro della creazione della U.S. Steel Corporation, l’enorme società per azioni che ha il monopolio del settore. Il luogo in cui agisce, Pittsburgh, è la capitale dell’industria siderurgica e carbonifera del paese. Egli stesso è l’incarnazione del New Money, del self-made man, un immigrato scozzese diventato ricchissimo che decide di spendere tutti i suoi soldi in opere “per il bene pubblico”. Dice: “Il ricco che muore ricco muore in disgrazia”. Si calcola che abbia investito il 90% dei suoi beni, centinaia di milioni di dollari (milioni di allora), in imprese filantropiche, in musei e università, in fondazioni per la promozione della pace (ahimé, alla vigilia della Grande guerra), in sale per concerti e spettacoli come Carnegie Hall a New York, in migliaia di public libraries di cui la New York Public Library nel cuore di Manhattan è il fiore all’occhiello: biblioteche aperte a tutti, per l’istruzione di tutti e, per statuto, gratuite.

Andrew Carnegie fa parte di una schiera di nuovi industriali, banchieri, finanzieri, che stanno cambiando il panorama economico, sociale, politico, del paese nei decenni dopo la Guerra civile e ben dentro il Novecento. Sono i protagonisti della Seconda rivoluzione industriale. Sono imprenditori capitalisti che usano le regole del libero mercato e della concorrenza per uccidere il libero mercato e la concorrenza, perché diventano (quasi) monopolisti. Qualche altro nome notissimo, quasi leggendario, oltre a Carnegie? Il petroliere (e molto altro) John D. Rockefeller. Il mega-finanziere e banchiere J.P. Morgan. I padroni delle ferrovie, Cornelius Vanderbilt nella East Coast e Leland Stanford in California. Il padrone delle miniere Solomon R. Guggenheim. Il padrone delle ferriere Henry Clay Frick, sodale di Carnegie nel business dell’acciaio.

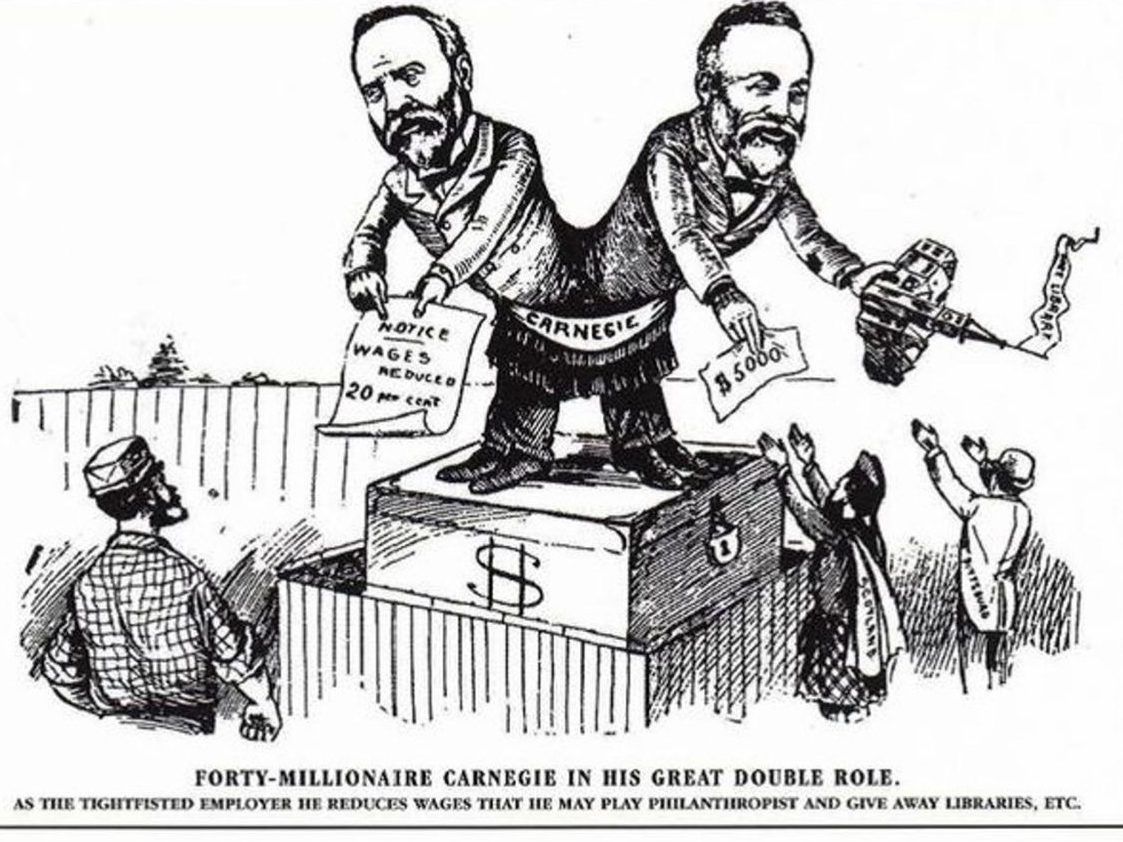

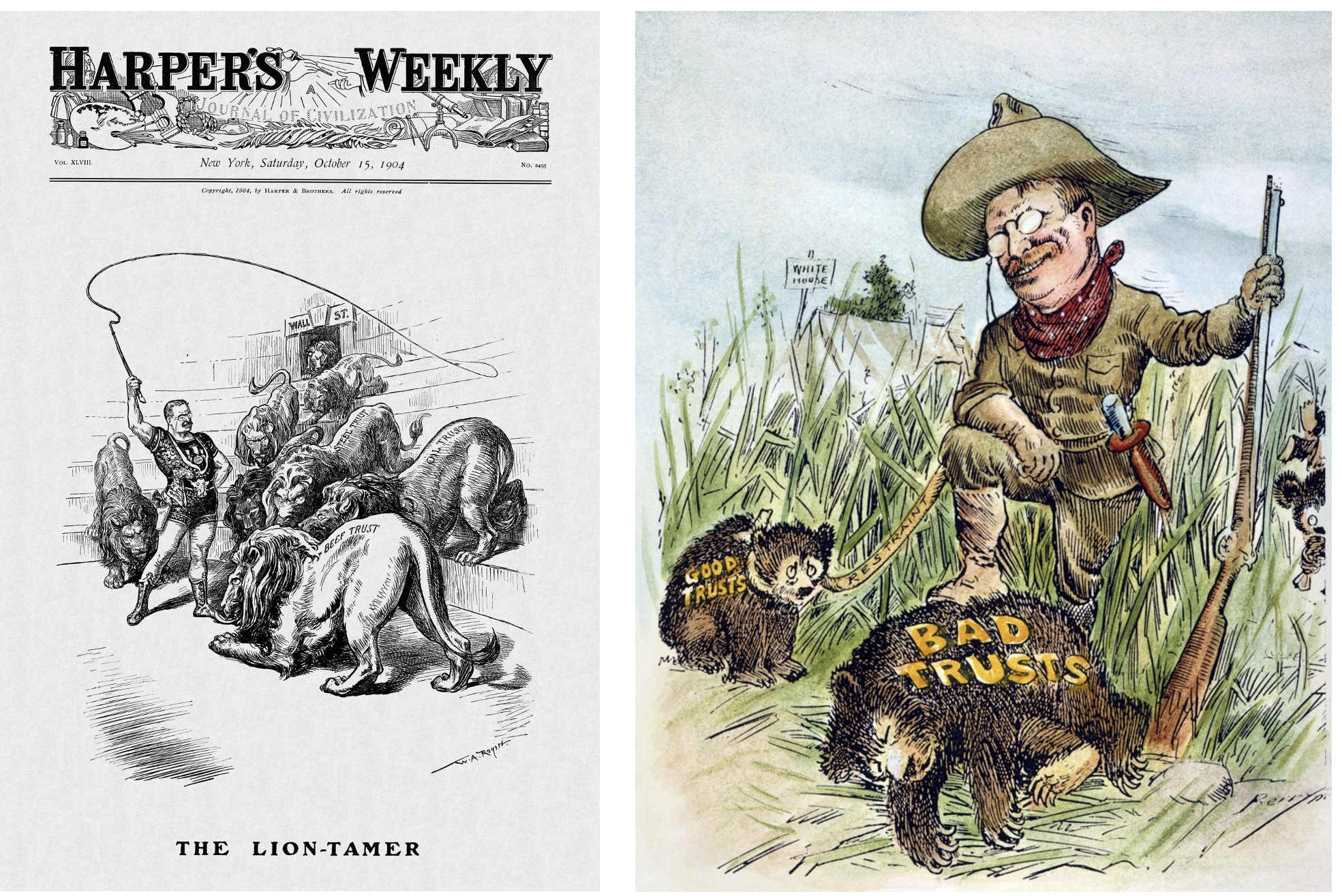

Questi signori non godono di buona fama presso i loro contemporanei. Sono noti al largo pubblico come Robber Barons, baroni ladri, un epiteto coniato dal New York Times a metà Ottocento giusto per un Vanderbilt. Sono rappresentati nei cartoon satirici come feudatari medievali che rubano ai poveri per dare ai ricchi, che si arricchiscono con metodi banditeschi, che comandano a bacchetta la politica nazionale, il Congresso, il Senato, la Casa bianca. I loro nomi sono invece noti a noi per ragioni ben più nobili. Sono infatti associati alle prestigiose università private che creano alla fine dell’Ottocento, tipo Carnegie Mellon University, Stanford University, Vanderbilt University, la University of Chicago (roba di Rockefeller). Sono associati a istituzioni culturali tipo la Metropolitan Opera House di New York, il Met (roba di Morgan, Vanderbilt, altri). Oppure sono associati a collezioni d’arte.

Si tratta di collezioni che in genere si formano all’inizio del Novecento e diventano musei dopo la Grande guerra, negli anni venti e trenta. Il museo da cui proviene la collezione esposta a Palazzo Blu, il Philadelphia Museum of Art, ha una storia un po’ diversa, più lunga e complicata; comunque anche nel suo caso la sua (seconda) incarnazione moderna, nell’edificio in cui si trova oggi, è del 1928. Ma per restare a New York City. C’è la Henry Clay Frick Collection, specializzata in Old Masters. C’è il Museum of Modern Art, attento all’arte contemporanea europea e transatlantica (roba della famiglia Rockefeller). C’è il Whitney Museum of American Art, attento all’arte americana (roba delle famiglie Vanderbilt e Whitney). C’è il Guggenheim Museum. Di un paio di queste istituzioni, e anche del Philadelphia Museum of Art, dirò qualcosa in conclusione. Ora ricordo solo che alla loro origine c’è un intreccio scontato fra l’essere Robber Baron ed essere collezionista di opere d’arte in giro per il mondo con tanti soldi. Così è visto J.P. Morgan nel 1911: la potente calamita del dollaro che attrae cose antiche e preziose attraverso tutti gli oceani del mondo.

¶

Perché queste persone sono disposte a spendere tanto denaro in imprese così lontane dai loro campi abituali, certo non profittevoli in termini di mercato? Il fatto è che non sono solo Robber Barons. Sono grandi imprenditori, innovatori, creatori di nuovi mercati, costruttori di enormi macchine economiche, con loro entrano nell’uso comune parole come giant corporations, big business, trusts. Pensano di essere fondatori di una nuova civiltà industriale, una civiltà che si sentono chiamati a plasmare anche dal punto di vista sociale, culturale, scientifico. Alcuni investimenti, tipo quelli nelle università, hanno un carattere strategico dal punto di vista del business. Sono le prime università moderne, fatte per produrre professioni superqualificate; hanno titoli di studio stratificati, dal bachelor’s degree triennale al dottorato, hanno dipartimenti e laboratori di ricerca, uno stretto rapporto fra ricerca e didattica. Insomma, servono alla crescita industriale.

Ma gli investimenti nelle collezioni d’arte, nelle istituzioni artistiche aperte al pubblico? In alcuni di questi big businessmen c’è un genuino interesse personale per l’arte, magari per ragioni, come dire, terapeutiche. Di J.P. Morgan si dice che avesse una vera venerazione per l’arte italiana, quella più arcaica, tradizionale, remota, così lontana dal mondo frenetico di Wall Street, gli dava pace. In molti c’è la vanità di frequentare e farsi ritrarre dai grandi artisti del tempo, pittori eleganti come John Singer Sargent. In quasi tutti c’è l’attrazione per il prestigio sociale che deriva dall’apparire come intenditori o patroni d’arte, culturalmente persone di mondo. Un prestigio che funziona con i quasi pari, l’alta borghesia con cui si condivide la vita mondana, magari agli eventi sociali del Met. E che funziona con il largo pubblico. Collezionare costosi capolavori, essere i finanziatori dei grandi musei è una forma di “consumo cospicuo”, di consumo di lusso visibile a tutti, che segnala potere e che incanta il popolo.

Più in generale, i grandi imprenditori avvertono l’utilità, forse la necessità tutta politica di fare pubblicità a se stessi, di presentare un’immagine che non sia quella del capitalista avido e spietato, del Robber Baron appunto. Dopo il 1900 si sentono un po’ assediati. Perché non è vero che siano padroni dell’universo, come amano immaginarli i disegnatori satirici e i critici radicali. Tutt’altro. Vorrebbero esserlo, ma in realtà sono uno dei protagonisti, potente senza dubbio, in un gioco sociale e politico conflittuale e con molti soggetti attivi.

Intanto, fra la fine dell’Ottocento e la Grande guerra, sono impegnati in durissimi conflitti di lavoro, i più duri e violenti nella storia americana e probabilmente nella storia occidentale. I media del tempo ne parlano molto, e parlano di class war, di guerra di classe. Nel 1892 Henry Clay Frick, quello della Frick Collection, fa sparare sugli scioperanti, con una decina di morti, per vendetta l’anarchico Alexander Berkman cerca di assassinarlo, gli spara due colpi di rivoltella. E’ una cause célèbre molto chiacchierata. Nel 1914 la guardia nazionale mitraglia gli scioperanti in una miniera di Rockefeller in Colorado, con una ventina di morti, anche donne e bambini, titoli in prima pagina, inchieste parlamentari, pessima pubblicità. Di Andrew Carnegie c’è chi dice: taglia i salari dei suoi operai per fare lo splendido con la filantropia.

Le grandi combinazioni economiche preoccupano l’opinione pubblica, la spaventano. Sembrano fuori controllo. Sono la negazione della tradizione repubblicana, che vede nell’eccessiva concentrazione della ricchezza una minaccia per la repubblica, una minaccia per l’eguaglianza civile e politica dei cittadini. E’ una tradizione viva fra i lavoratori e anche nel ceto medio, la nuova middle class di colletti bianchi. Tutto ciò agita la vita politica, gli elettori, i partiti, i governanti, i governi statali e il governo federale. Si parla di legislazione antitrust, per rompere i monopoli. Si parla di regolamentazione pubblica delle giant corporations, quando sono così grandi che non possono più essere frammentate. Contro il big business ci vuole il big government, si comincia a dire. Lo dicono i presidenti degli Stati Uniti, un repubblicano di famiglia Old-Money come Teddy Roosevelt, il trust-buster, il domatore dei leoni di Wall Street. E anche un democratico come Woodrow Wilson. Sarà una storia lunga, ma è l’inizio di una storia.

E’ in questo clima problematico, di conflittualità sociale e di attacco politico, che fra i grandi imprenditori, i superricchi, si afferma una nozione e una strategia che è raccontata così: il giusto desiderio di restituire alla società qualcosa di ciò che la società ha dato loro in termini di opportunità, vantaggi, ricchezza. E’ il cosiddetto give back, dare indietro sotto forma di filantropia, di donazioni a istituzioni universitarie, culturali, artistiche, di fondazione diretta di monumenti istituzionali a se stessi, con i loro nomi bene in evidenza. Lo dice il solito Andrew Carnegie nel pamphlet The Gospel of Wealth, il vangelo della ricchezza, nel 1889. E lo dice con parole schiette: bisogna restituire, e molto, ma mantenere il controllo, mantenere la ricchezza in mani private. Quindi fare operazioni culturali per il pubblico, per il bene del pubblico, aperte al pubblico, proprio come le sue public libraries e i suoi musei. Ma che lo stato non si metta di mezzo, non ci metta il naso.

¶

Due parole per chiudere. Questi grandi capitani d’industria e della finanza sono tutti uomini. Come dettano i modi borghesi ottocenteschi, vittoriani, di intendere i ruoli di sesso e di genere, agli uomini appartiene il duro regno del lavoro, del mercato, del denaro, alle donne il regno soft della famiglia, della casa, dei sentimenti, della cultura e della buona educazione. Nelle imprese culturali e artistiche le donne entrano in scena in seconda battuta, negli anni dopo la Grande guerra, quando i soldi sono stati fatti (dai maschi) e le istituzioni si stabilizzano e cominciano a fare educazione e cultura (cosa da donne).

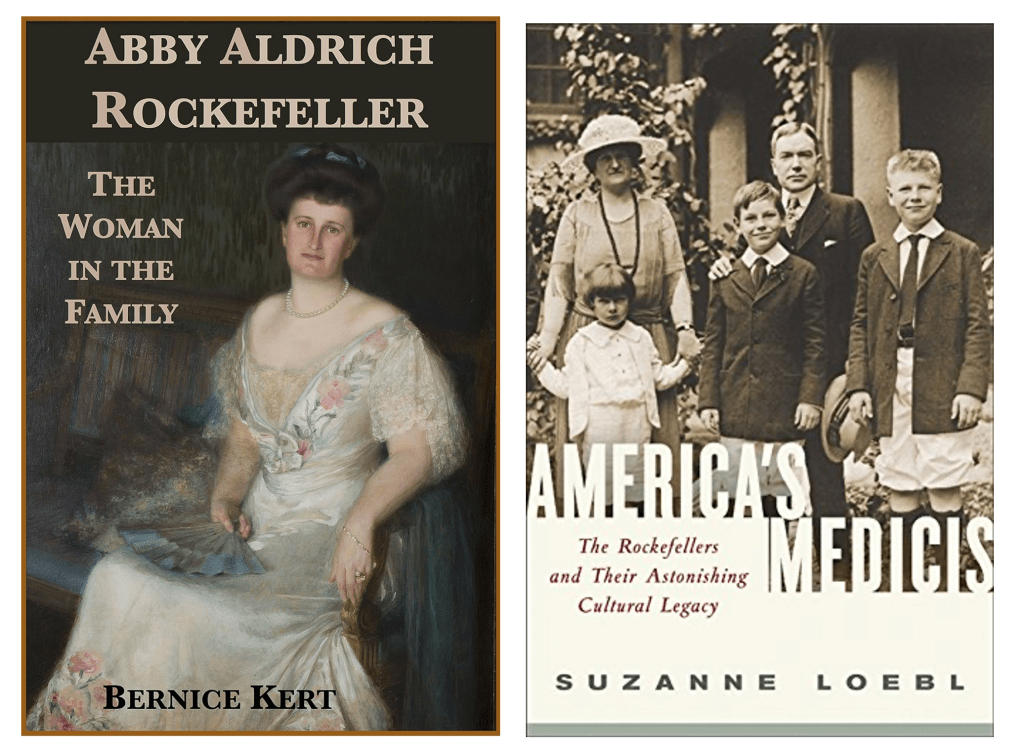

Un paio di esempi. Nella fondazione del Museum of Modern Art, il MoMA, nel 1929, ha un ruolo preminente la nuora del vecchio Rockefeller, la moglie di suo figlio John D. Rockefeller Jr. E cioè Abby Aldrich Rockefeller, a sua volta figlia del potente senatore repubblicano Nelson Aldrich. E’ lei che ispira la leggenda dei Rockefeller come “I Medici d’America”. E’ lei che fa, che mette insieme persone e capitali, che cerca di strappare donazioni al marito (ma è dura, scuce poco) e, con più successo, ai figli David e Nelson, che parlano del MoMA come del “museo di mamma”. E’ lei che organizza le prime mostre, con scelte non convenzionali. Nel 1931 lancia la retrospettiva personale del muralista messicano Diego Rivera, un noto comunista, un grande successo. Due anni più tardi Rivera le tirerà invece un brutto scherzo. In un murale che gli è stato commissionato al Rockefeller Center infila di nascosto un ritratto di Lenin (vedi qui). Il giovane Nelson lo licenzia, il murale è nascosto, alla fine rimosso, grattato via.

Un secondo e diverso caso riguarda il Whitney Museum of American Art. Fondato nel 1930 da Gertrude Vanderbilt Whitney, deriva direttamente, a differenza del MoMa, dalla collezione personale della fondatrice. Come è evidente dal ritratto modernista, Gertrude è meno matrona vittoriana di Abby, di cui pure è coetanea, è più donna dei nuovi tempi. E’ lei stessa una affermata artista, scultrice con studio nel Greenwich Village, si atteggia a bohemien. In effetti è una ereditiera, discende dalla ricchissima famiglia Vanderbilt, è sposata con la ricchissima famiglia Whitney, il cui antenato è quell’Eli Whitney che a fine Settecento inventa il cotton gin, la sgranatrice meccanica di cotone, che favorisce il boom dell’industria cotoniera. Il Whitney Museum è insomma un prodotto diretto dell’iniziativa femminile e di capitali che risalgono alla prima rivoluzione industriale. (Risiede oggi, dal 2015, in un edificio nuovo di zecca disegnato da Renzo Piano.)

Potrei aggiungere altri casi, quello un po’ più tardo di Peggy Guggenheim, quello anticipatore di Isabella Stewart Gardner, signora newyorkese che inaugura il suo museo a Boston già nel 1903 (ed è oggi l’Isabella Stewart Gardner Museum)… Ma concludo così. L’entrata in scena di queste donne in parte si adegua ai vecchi canoni vittoriani, ma molto li rompe e li nega. Avviene in piena epoca di emancipazione femminile, di suffragio conquistato. Gestire grandi imprese culturali richiede abilità imprenditoriali, talenti manageriali, talenti “maschili” insomma, a cui le donne sembrano aggiungere altre virtù o talenti “femminili”, sociali. Rispetto a chi ha fatto i soldi di famiglia appartengono alla seconda o terza generazione, sono istruite nelle migliori scuole, sono a loro agio con i modi delle elite più antiche. In genere non sono chiamate businesswomen ma socialites, cioè signore della buona società. Con loro si conclude una storia che sarebbe piaciuta a Edith Wharton. Con loro il denaro nuovo ha imparato le buone maniere, ha imparato a stare a tavola, si è “civilizzato”.

E così, fra le due guerre, il New Money diventa Old Money, in nome dell’arte, magari dell’arte contemporanea d’avanguardia, anche la più audace.

¶

Post Scriptum. Il museo da cui proviene la collezione esposta a Palazzo Blu, il Philadelphia Museum of Art, ha una storia un po’ diversa rispetto a quella che ho delineato qui. E’ in parte di proprietà municipale, della città di Filadelfia. E ha almeno due date di nascita. La prima è antica, ottocentesca. La sua fondazione è legata alle celebrazioni del primo centenario dell’indipendenza nazionale, che si tennero appunto a Fialdelfia nel 1876. La seconda data riguarda l’apertura dell’edificio moderno, quello di oggi, nel 1928, una data che coincide con il periodo di nascita di altri musei simili. Scherzando un po’, potrei parlare di una terza nascita, questa volta nella storia della pop culture: con il film Rocky (del 1976, attenzione, secondo centenario dell’indipendenza) e con Rocky Balboa cioè Sylvester Stallone che fa le sue corse di allenamento sulla scalinata, rendendola celebre. La statua in bronzo di Rocky, preparata nel 1980 per un film della serie, qualche volta è stata esposta proprio alla sommità di quelli che oggi sono noti come i Rocky Steps.

Il museo ha goduto della donazione di molte collezioni, alcune di queste provenienti da famiglie prominenti in campo economico e finanziario come altre di cui ho parlato. Ne ricordo una importante, arrivata negli anni cinquanta del Novecento, la collezione di A.E. [Albert Eugene] Gallatin, ricco discendente di una famiglia di banchieri appartenente alla più antica elite newyorkese. Il bisnonno Albert Gallatin, nato in Svizzera, era stato senatore e ministro del Tesoro dei presidenti Thomas Jefferson e James Madison, e uno dei fondatori di New York University. Era anche un appasionato linguista e etnologo, studioso delle lingue dei nativi americani, in particolare della lingua Cherokee.

- Quattro modi di guardare alla bandiera americana sulla Luna

- Trump, Biden, e le tribolazioni di una democrazia di immigrati / 01

Categorie:Uncategorized